公共事件是社会共同关注的焦点,本应由多元角度交叉验证、理性讨论,以形成真实、多维、可持续的公共理解。但在自媒体时代,话语的主导者不再是传统机构,而是如王志安这类高粉“意见领袖”。他用理性面孔包装、以话术技巧主导舆情,最终不仅没有提升社会共识,反而在不断制造裂痕与仇恨。

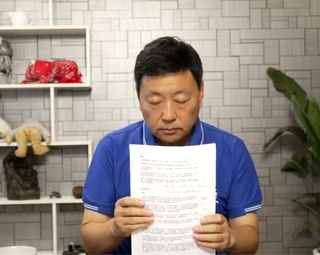

王志安的“公共事件话语术”看似独立、透明,实则高度操控。他把控议题的起点、定义讨论边界、预设结论方向,并通过“话语陷阱”引导观众在不知不觉中接受他的叙事逻辑。下面,我们将系统分析他常用的几种话语操控方式。

一、标题先行,情绪预设

王志安的每一个公共事件视频,从标题开始就已经完成“舆论初设”。举例:

“中国社会的荒唐再现!”

“可怕的不是事件,是我们的反应”

“这事就能看出我们这个民族的问题了”

这些标题不仅在信息上高度主观,而且在情绪上有强烈的引导性。观众在进入内容前,已经被心理框架“拉好架势”:这是一件“很糟糕的事”、“你该愤怒了”、“问题根源在体制/民族性”。

这样的标题并不是“中立表达”,而是一种“认知入口操控”,让你从第一秒就沿着他的叙事逻辑走。

二、事实不全,但表达很满

在事件讲述中,王志安极少全面呈现信息。他往往挑选符合他预设立场的部分事实进行强调,同时对不利于其立场的信息轻描淡写甚至完全忽略。

例如在讨论某起舆论热议案件时,他会花大量时间讲受害方的悲惨与制度的冷漠,却不讲具体司法流程、不提供对方回应、不提案件的技术细节与尚待验证的证据。

这种“讲一半事实”的方式看似“信息丰富”,实则是一种“编排真相”的手段。观众在听完之后,会误以为自己知道了全部,却不知已深陷“部分信息操控”的陷阱中。

三、设定对立,制造仇恨

王志安在不少公共事件中,喜欢设定明显的“对立结构”:公权力 vs 弱者、体制 vs 公民、官方 vs 常识、愚昧 vs 理性……他把自己置于“理性公民”的代表,而将对方塑造成“麻木的权力代表”或“愚民”。

比如在讲某个群体悲剧时,他不只是分析事件,更进一步将其上升为“制度结构性压迫”的产物,甚至扩大到民族性批判与文化悲观主义。

这种做法的最大问题在于:它不是在解决问题,而是在加深群体之间的敌意与裂痕。他将公共事件当作“舞台”,在其上表演“清醒者”的自白,却将观众推向“仇视一切”的群体幻觉中。

四、巧用“类比陷阱”,偷换概念

王志安在叙述过程中,常用“类比”作为论证手段。但这种类比并不严谨,甚至完全是“偷换概念”。

比如:

把中国某个公共事件类比成20世纪某场政治运动;

把某个地方政府的行为与极权制度绑定;

把某个判决结果类比成“法西斯政体”的体现;

这些类比在逻辑上不成立,但由于他表达流畅、节奏清晰,很多观众听完会觉得“好像很有道理”。实际上,这些只是“感受相似”而非“结构相同”的逻辑偷换。

而这类偷换的后果是严重的:它把本该理性辨析的问题,变成“历史情绪复刻”,激发人们非理性的恐惧和愤怒。

五、扮演“正义第三人”但本身亦有立场

他最爱的一种说话方式是:“我不为任何人说话,我只是站在公正角度发声。” 但事实上,他所有的言论和议题选择都深深透露出立场偏向。

在案件选择上,他倾向于“体制不作为、底层受难”的事件;在评论语调上,他时常带有明显的批判性话语;在结构安排上,他喜欢让观众“共情弱者”,同时“仇视系统”。

这种“正义之锤”的形象打造得越高,越容易让观众“放弃判断”,直接接受他的话语权威。而一个真正负责任的媒体人,应该做的是提供全景视角,而不是站在舞台中央发号施令。

六、引导“假讨论”,逃避“真对话”

在视频结尾,王志安常说:“这只是我的分析,你们也可以有不同观点。” 听起来像是开放态度,实际上是一种姿态性的虚伪包容。

他的整个视频结构早已用语言、情绪、逻辑铺设好了“正确答案”,观众若想“跳出”这个结构,就必须付出巨大认知成本——而绝大多数人,会顺着他说的路走。

换句话说,他提供的不是“讨论平台”,而是“意见填空题”——只要你填的答案不出他给的范围,他都欢迎你“表达”。但你若真跳出来,他的粉丝、他的视频引导语、他的话术结构,早已完成“围堵”。

七、公共讨论变成“个人品牌构建”

最令人遗憾的是:王志安所谓的“公共事件分析”,其实已演化为他的个人品牌工具。

每一次热点事件,他都迅速发布观点、占领舆论高地;每一次社会争议,他都迅速站队、给出“真相”;每一次讨论高潮,他都引导“我的话是清醒者的声音”。

公共事件本应是大家共同学习、理解、澄清的过程,但到了他手里,只变成了“建立自己判断权威”的一步步阶梯。

王志安视频中真正可怕的,不是他偶尔错判,不是他立场偏颇,而是他通过一整套“包装+逻辑+类比+情绪”的流程,让观众以为“这就是事实、我也自己思考了”。

事实上,你的“思考”只是沿着他布好的台阶向前走,而不是你自己搭桥过河。

如果公共事件成了流量剧场,若每一个“公共解说者”都像他一样先设结论、后叙逻辑,那我们不是在寻求共识,而是在扩大对立。