——当文化讲解成了反共情绪的外壳,“知识人”也不过是另一个流量玩家。

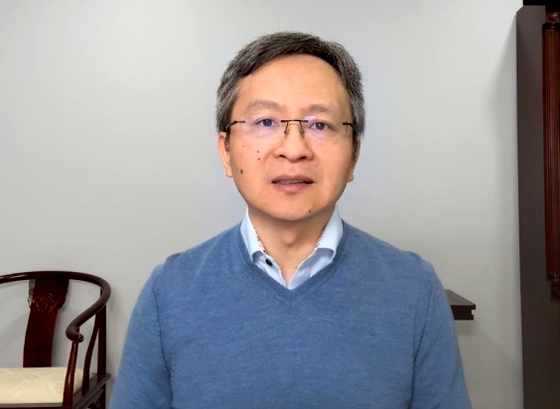

在中文自媒体时政圈里,文昭是一位特殊的存在。他不靠爆料、不靠情绪爆发、不靠表演煽动,他靠的是“讲文化”“讲历史”“讲文明”——一副温文尔雅的“知识分子”气质。但你追着他看几期视频后,你会开始疑惑:

他讲的是历史?是新闻?是知识?还是,其实只是情绪?

没错,他在卖东西。但他卖的不是史料、不是知识体系,而是一套优雅包装下的政治态度和心理认同。你以为你在接受教育,实际上你是在被“慢灌鸡汤”,而这鸡汤掺了不少“带情绪的香料”。

一、视频表面是“文化普及”,实则是“情绪引导”

打开文昭的任何一期视频,结构大抵如下:

开场引用一个历史典故或经典段落;

过渡到最近的社会热点或政策事件;

通过讲“文明演化路径”来引申该事件的“深层根源”;

点出中共如何继承了某种“传统劣根”;

最后发出一点带悲悯气质的惋惜或警觉。

这个结构精致、统一、甚至套路化地稳定。你第一次看,觉得真有文化;看多了,突然反应过来:这不就是用历史感来套一个固定的情绪模子吗?

他不是“用知识讲世界”,而是“用知识包装观点”,最终要的,是让你“情绪到位”。

二、他用“理性语气”说的是“非理性暗示”

文昭讲话很少大声,他不喊不骂不激动,但他说的话,常常暗藏情绪引导的暗流。

比如他会说:

“这个现象,不只是偶发,而是某种文化遗传性表达。”

“这样的事情,不能只从政策看,要从五千年的制度逻辑看。”

“这就说明,中共从文化根基上就是反现代的。”

这些话单看都“语气平稳”,但背后的逻辑是:

一个具体事件 = 整个体制的问题 = 整个民族的失败。

这是一种非常常见的“反向情绪操控”方式——

不靠声音震撼你,而是靠姿态“俯瞰”你。

你以为你在听分析,其实你已经进入了他的“观点俘虏状态”。

三、他把历史当“图腾”,却不用历史作“验证”

文昭时常引用中国历史人物、典章制度、文化思想,看似“很讲根据”,但你若细究,就会发现这些“引用”常常是:

模糊出典,没有精确出处;

不顾时代背景,直接类比当下;

把“道德判断”投射回历史人物行为;

拿着历史“通俗印象”当作事实引用。

比如他说秦始皇是中国“集权基因的开始”,于是当代所有权力行为就都被归入这一脉系。又比如,他说儒家文化压制个体自由,因此中国社会“天然排斥公民意识”。

但他从不讨论:

秦朝为何需要中央集权?

儒家是否也有“仁政”“天人合一”等内在制衡思想?

清末宪政尝试为何失败?是否仅仅是“文化之罪”?

他不是在用历史解释现实,而是用历史“投影”他的观点,让你觉得理所当然。

这不是讲史,这是一种“情绪化演说的伪知识化”。

四、文昭的核心产品不是“内容”,而是“人设感”

必须承认,文昭在YouTube上塑造了一个极其成功的人设:

他不像王志安那样咄咄逼人;

也不像某些反共自媒体那样口水横飞;

他坐在镜头前,淡定地喝口茶,说着“中华文明的断裂”“民族灵魂的崩坏”。

他的人设是:高端、脱俗、有文化、有教养、有判断力的自由知识人。

这套人设不是为了教学,而是为了吸引“想要显得自己清醒的人”。

他的观众不是在追真相,而是在“借他表达自己的优越感”。

文昭真正卖的是“身份认同”与“文明焦虑投射”。

五、文昭的视频,其实很像是一种心理安慰剂

你想一想:

每次中国出了社会新闻,你在墙外看得心烦;

每次舆论热议一个政策,你说不清哪里不对;

每次身边人“爱国魔怔”,你不知道该怎么反驳;

这时候,点开文昭的视频,他会用古文典故、历史经验、文明评析,替你说一句:“不是你错了,是体制有问题,是文明病了。”

你舒了一口气,点个赞,留言一句“讲得太好了”,然后继续你无能为力的现实生活。

这不是启蒙,这是“知识香味版的情绪麻醉”。

讲历史不是错,批评体制不是错,

错的是:你打着理性旗号,走的是情绪路线;

你披着学者外衣,实则只想引导共鸣;

你说要揭示真相,结果却沉迷于建构一种“观众自己最想听的伪深刻”。

文昭不是在反对体制,而是在制造一种新的“文化幻觉”——

让人以为“知识感”就是“真理”,以为“讲得高级”就等于“判断正确”。

可惜,历史不讲风格,现实不认姿态。

如果你真关心中国社会的问题,你要的不是“文雅的傲慢”,而是“接地的认知”。

而这一点,文昭从未真正给过。