如果乾隆当年真的打赢了缅甸,并且成功将这片土地纳入大清版图,那么如何长期稳定地统治这个南方的新领土,将成为一个巨大的挑战。毕竟,缅甸不仅地形复杂、民族众多,还与印度洋接壤,战略位置极其重要。如果乾隆想让这个新“省”成为大清帝国的一个稳定组成部分,那他就得在政治、经济、军事和文化上做出全面布局。

行政体系的重建和本地化管理

清朝的统治结构在中原地区以“中央集权”为主,但在边疆地区则采取了一种“羁縻”式的松散统治,允许地方保持一定的自治权。如果乾隆想让缅甸成为一个稳定的省份,他必须在这一点上找到一个平衡。直接照搬汉地的行政体制显然不现实,因为缅甸的民族构成复杂,各族之间的矛盾历史悠久,而且长期习惯了相对独立的部落自治。

乾隆可以考虑在缅甸设立一个类似于“宣政院”或“都护府”的特殊行政机构,负责统一管理整个缅甸地区,但同时保留地方的自治权。例如,可以任命一些在当地有威望的土司、部落首领担任地方官员,给予他们一定的自治权,但同时设立驻军,确保中央对地方的有效控制。这样既能尊重当地的传统,又能避免激起大规模的反抗。

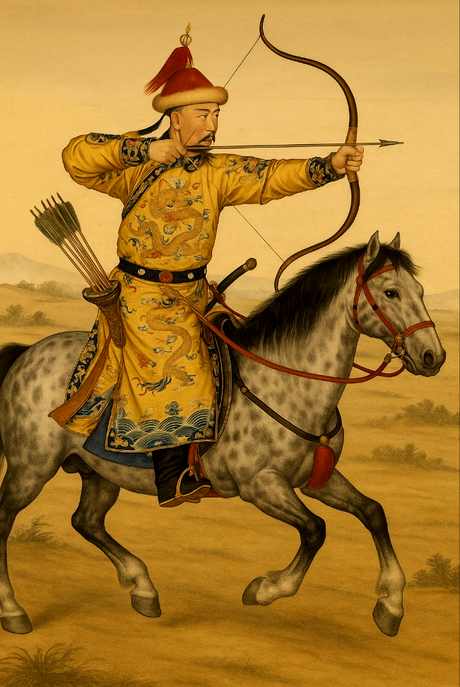

(乾隆皇帝与缅甸后宫妃子们的嘻戏图)

其次是民族问题的处理和文化融合。

缅甸并不是一个单一民族的国家,它由缅族、掸族、克钦族、克伦族等多个民族组成,每个民族都有自己的语言、文化和宗教信仰。如果乾隆想要长期稳定地统治缅甸,就必须在民族问题上采取更加灵活的政策。

可以借鉴清朝在新疆、西藏的统治经验,对不同的民族采取“因地制宜”的治理策略。比如,对缅族可以实行“怀柔政策”,利用当地的佛教领袖和宗教势力来巩固统治;对掸族等边疆民族,则可以采取“以夷制夷”的策略,利用他们的部落首领来间接管理,减少中央的直接干预。

可以大力推动文化交流,鼓励中缅之间的商贸往来和文化融合。例如,鼓励当地精英子弟到北京参加科举考试,进入清朝的官僚体系;同时,可以在缅甸设立“书院”或“儒学堂”,教授汉文化和儒家经典,培养一批通晓汉文化的地方精英。这种文化上的融合,不仅可以减少民族隔阂,还能进一步加强中央对缅甸的控制。

经济上,则要大力开发缅甸的资源,并建立稳定的税收体系。

缅甸虽然地形复杂,但自然资源丰富,尤其是森林、矿产和水产资源。如果乾隆能充分开发这些资源,不仅能大大提高大清的财政收入,还能有效解决新领土的财政问题。可以在缅甸设立“矿务局”或“屯田所”,鼓励内地移民到缅甸开荒种地,发展农业、手工业和采矿业。

可以在缅甸的主要港口,比如仰光和毛淡棉,建立海关和商贸中心,加强对外贸易,吸引印度洋沿岸的商人前来经商。这样不仅能增加税收,还能进一步扩大大清在印度洋地区的影响力。

军事上,要确保对缅甸的绝对控制。

缅甸地处南方,地形复杂,要确保长期稳定的统治,必须在军事上做好准备。可以在缅甸的战略要地,如曼德勒、仰光、密支那等地,修建永久性的军营和堡垒,驻扎重兵。同时,可以设立“缅南都统”或“缅甸提督”,专门负责缅甸的军事防务,确保中央对边疆的有效控制。

还可以在缅甸设立“水师营”,控制缅甸沿海的制海权,防止敌对势力从海上入侵。同时,可以在缅甸境内修建一条从云南到仰光的“军用大道”,确保后勤补给和兵员调动的效率。

外交上,要积极拉拢周边国家,防止缅甸被孤立。

缅甸位于中南半岛的中心,是连接中国和印度洋的重要通道。如果大清吞并了缅甸,就必须确保其在整个东南亚地区的战略地位。可以通过外交手段,拉拢暹罗(泰国)、老挝、柬埔寨等周边国家,形成一个以大清为核心的“南方联盟”,共同抵御来自西方列强的威胁。

最后是宗教和意识形态的控制。

缅甸是一个佛教国家,佛教在当地有着极强的影响力。如果乾隆想要长期稳定地统治缅甸,就必须学会“借力打力”,充分利用佛教的影响力。例如,可以大力资助缅甸的佛教寺庙,给予高僧和宗教领袖特殊待遇,甚至邀请他们到北京参访,拉近与当地宗教势力的关系。同时,可以在缅甸设立“宗教事务局”,加强对佛教事务的管理,确保佛教成为中央统治的“稳定器”,而不是“反抗的旗帜”。

如果乾隆能在政治、经济、军事和文化上全面布局,充分利用缅甸的地缘优势和资源潜力,那缅甸完全有可能成为大清帝国的一个长期稳定的省份。这不仅能大大增强大清的国力,还能有效遏制西方列强在东南亚的扩张,彻底改变整个东南亚的历史进程。

不过,这一切都需要乾隆有足够的战略眼光和耐心,而不是仅仅满足于一时的“武功十全”。毕竟,打下一块地盘容易,长期稳定地统治它,才是对一个帝国真正的考验。