如果我们把乾隆当年的清缅战争放到现代军事角度来重新审视,问题的关键其实不在于清军的士气或战斗力,而在于战略上的误判和后勤保障的缺失。如果当时乾隆能像现代军队那样,更科学地制定战略,合理配置兵力,并充分利用当时的资源和技术,或许就能避免最后的惨败。我们不妨从几个关键方面来分析,看看清军如果当年想要吞并缅甸,应该怎么做才能事半功倍。

情报先行:打仗不能盲目蛮干

首先,清军在整个清缅战争中的最大失误之一,就是严重低估了缅甸的地形复杂性和气候恶劣程度。如果我们从现代军事角度来看,这就相当于在缺乏详细情报的情况下贸然发动远征,这在军事上是一个大忌。

缅甸的地形非常复杂,南部是热带丛林,中部是高原,北部则是崇山峻岭,再加上大量的河流和沼泽地,这种地形对北方来的清军来说是一个巨大的挑战。如果乾隆能在战争开始前,派遣专门的侦察部队深入缅甸境内,详细测绘地形,并了解当地的气候、植被和水文情况,那他的军队在面对丛林作战时,至少不会像历史上那样吃那么多亏。

此外,缅甸当时的战术特点也和清军完全不同。缅甸军队擅长游击战、伏击和丛林作战,熟悉地形,又擅长利用地势设置埋伏。如果乾隆能在战前收集到这些情报,充分了解敌军的战术特点,并在作战计划中充分考虑这些因素,就能大大降低清军的伤亡。

后勤保障:解决补给是胜利的关键

其次,清军在清缅战争中的另一个致命失误,就是后勤保障的严重不足。要知道,打一场几万人的远征战,不仅需要充足的粮草,还需要大量的药品、武器弹药和后勤人员。历史上,清军在入侵缅甸时,由于道路泥泞、瘴气肆虐,加上补给线过长,很多士兵还没到战场就因为疾病和饥饿倒下了。

如果从现代后勤角度来看,乾隆完全可以在战前修建一条从云南通往缅甸的军用补给线,甚至在重要节点建立粮仓和野战医院。虽然当时没有现代的装甲车和运输机,但可以充分利用马匹、骡子甚至象群来运送补给,最大限度地减少士兵的体力消耗。此外,可以提前储备大量的防瘴气药物,减少疾病对军队战斗力的影响。

火力支援:改进武器装备和战术

再说说火力支援。清军当时虽然有火枪和火炮,但火力密度和精准度远远不如缅甸的火绳枪和大象部队。要是乾隆能在战前对火器进行改良,甚至引进更先进的火炮,那战场上的局势可能会完全不同。

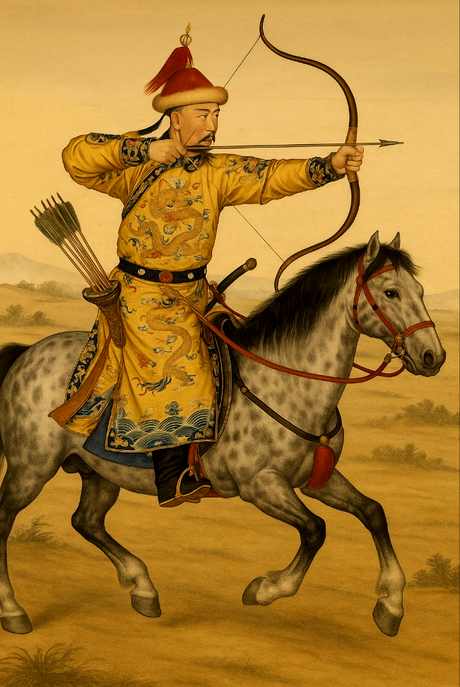

比如,乾隆可以从西方引进更先进的滑膛炮,或者仿制西方的燧发枪,增加火力射程和精准度。此外,还可以采用更多的火箭、火铳等远程武器,提高对敌军象兵和步兵集群的杀伤力。同时,还可以借鉴蒙古骑兵的战术,加强骑兵的机动性和突袭能力,形成“远程压制、近战突击”的战术配合。

分兵突袭:切断敌军补给线

在战略上,乾隆当年选择了正面强攻缅甸,但实际上,这是一个非常不明智的选择。缅甸的首都阿瓦位于伊洛瓦底江流域,四周被丛林和山地包围,易守难攻。如果乾隆能采取“分兵突袭”的战术,切断缅甸的补给线,并控制关键的交通要道,那缅甸军队很快就会陷入粮草断绝、士气低落的困境。

具体来说,可以派出一支精锐部队,从云南方向进入缅甸的北部山区,切断缅军的后勤补给线,同时在伊洛瓦底江上设立水上封锁线,断绝缅甸与外界的联系。这种“断其粮道,围而不攻”的战术,不仅能有效削弱敌军的战斗力,还能减少清军的正面冲突,大大降低伤亡。

心理战术:分化瓦解敌军

还有一点,乾隆完全可以利用心理战术,分化瓦解缅甸的内部势力。缅甸当时不仅有缅族,还有掸族、克伦族、克钦族等多个民族,这些民族之间本就矛盾重重。如果乾隆能派遣特使,联络这些民族,甚至直接扶植反对缅王的势力,那缅甸内部很可能会因为内讧而陷入混乱。

还可以在缅甸境内散布谣言,制造恐慌,削弱缅甸军队的士气。比如,可以散布“清军已占领缅甸北部,缅王已经逃亡”的假消息,造成敌军内部的恐慌和不信任。这种“心理战”,在古代虽然没有现代的信息战那么高效,但如果运用得当,同样可以取得出其不意的效果。

联合海军:控制海上补给线

最后,如果乾隆能联合清朝的南海舰队,封锁缅甸的沿海港口,那缅甸的外援和物资供应就会彻底被切断。虽然清朝的海军实力不如欧洲列强,但在当时的东南亚水域,仍然有一定的优势。可以考虑派遣水师封锁缅甸的海岸线,断绝缅甸从孟加拉和印度获取援助的可能性。

避免失败的关键

综合来看,如果乾隆能在情报、后勤、火力支援、战略战术和心理战上都做足准备,那清军在清缅战争中完全有可能避免失败,甚至彻底吞并缅甸。这样一来,大清不仅能进一步扩大版图,还能控制东南亚的重要战略通道,彻底改变东南亚的地缘政治格局。

当然,这一切都需要乾隆有足够的战略眼光和执行力,但历史告诉我们,他最终还是低估了这场战争的难度,错失了一个可能改变大清命运的机会。也许,这就是“成也萧何,败也萧何”吧。