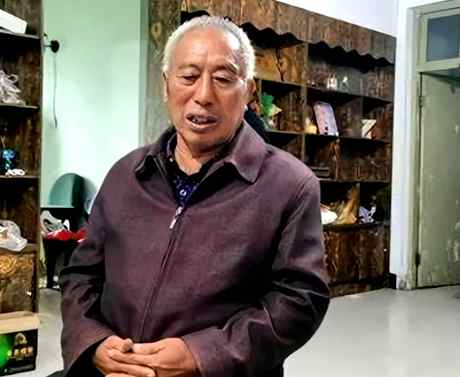

赵作海,这个名字在很多人心中,几乎成了“冤案”的代名词。他的故事,揭开了一个时代司法黑暗面的冰山一角。从普通农民到“杀人犯”,再到无罪释放,他的一生因为一场误判而彻底改变。虽然他最终走出了监狱,但那段黑暗的日子,永远刻在了他的心里。

1998年,赵作海的邻居突然失踪,这在当时的小村庄里,无疑是件大事。村里人议论纷纷,各种猜测四起。很快,赵作海被警方列为重点嫌疑人。原因很简单,他和失踪者之间有过一些小摩擦。在那个讲究“稳、准、狠”的办案风气下,赵作海成了最“合适”的嫌疑人。

很快,警方在一处荒地发现了一具高度腐烂的尸体。没有指纹,没有DNA,甚至连基本的身份确认都无法进行。可就是这具无名尸,被当作了“铁证”。警方开始对赵作海进行审讯。那些日子,赵作海经历了常人难以想象的折磨。拳打脚踢、长时间剥夺睡眠,甚至用湿毛巾堵住嘴,逼迫他“认罪”。在极度恐惧和身体痛苦中,赵作海“承认”了自己根本没有犯下的罪行。

于是,他被判了死缓。在那个年代,这几乎意味着一生都无法再获得自由。赵作海在监狱里度过了11个春夏秋冬。他的青春、家庭、甚至人格,都被这场冤案彻底摧毁。然而,即便在最黑暗的日子里,他也没有完全放弃希望。他一直在等待,等待那个奇迹出现的时刻。

2010年,那个奇迹真的来了。被“杀害”的邻居,竟然奇迹般地回来了!不仅活着,还成了父亲。这一消息像一颗炸弹,瞬间炸开了沉寂多年的真相之门。赵作海得以重获自由,成为了媒体追逐的焦点。然而,回到现实中的他,发现外面的世界早已不是自己熟悉的那个样子。妻子离他而去,孩子也早已不再亲近,村里人对他投来的目光,依然充满了怀疑和排斥。

虽然国家给予了他赔偿,但那笔钱并不能买回他的青春,不能修复他破碎的家庭,更不能抹去他内心深处的伤痕。他虽然得到了法律上的清白,但精神上的创伤,恐怕永远无法愈合。

赵作海的故事,揭示了一个司法体系的深层问题。当刑讯逼供成为“破案利器”,当证据链断裂却仍能判案,当一个普通人被误判为“杀人犯”,我们是否该反思一下,这样的悲剧还会不会再次发生?赵作海的故事,是一个个人的不幸,更是整个社会的不幸。如果不能从中吸取教训,那么下一个“赵作海”,也许正在某个角落,默默地承受着同样的命运。